- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Категории действия, поведения, деятельности

Образование взрослых нельзя рассматривать вне деятельности, поэтому категория деятельности — одна из основополагающих в понятийном аппарате андрагогики, так же как и в других сопряженных с андрагогикой науках: философии, психологии, социологии, педагогике, акмеологии и др.

Трудность состоит в том, чтобы определить «деятельность» в понятийном поле андрагогики, сохраняя границы ее предмета. Прежде всего, надо учесть, что речь идет об образовательной деятельности, в которой взрослый — субъект (в чем и состоит его взрослость), выбирающий для познания наиболее актуальные объекты здесь и сейчас.

«Объект есть порождение субъекта. Лишь субъект экзистенциален, лишь в субъекте познается реальность»

Образовательная деятельность для него обусловлена целесообразностью адаптации к окружающему миру. Взрослый осуществляет работу по поиску, отбору, структурированию внешней информации и превращению ее во внутреннее знание. Он изменяет собственное сознание в процессе производства собственных мыслей (продуктивное знание). И наконец, способы его образовательной деятельности обусловлены его способностями, которые в процессе деятельности развиваются.

Кроме того, изначально следует определиться в отношениях категорий: деятельность, поведение, действие. Они не только взаимосвязаны, но и во взаимопроникновении как общее — особенное — единичное.

Именно в этом контексте важно выявить и учесть характеристики деятельности в других науках для использования в андрагогике.

Как известно, деятельность делят на внешнюю, направленную на преобразование окружающего мира, и внутреннюю — деятельность психическую.

И потому смысловое наполнение понятия «образовательная деятельность» состоит в непрерывном взаимопроникновении (континууме) внутренней и внешней деятельности.

Для сохранения ориентиров в многообразии представлений о деятельности как научной категории приведем устоявшиеся формулировки из словарей по философии, психологии, социологии.

Деятельность — специфически-человеческий способ отношения к миру — предметная деятельность (Маркс); представляет собой процесс, в ходе которого человек творчески преобразует природу, делая тем самым себя деятельным субъектом, а осваиваемые им явления природы объектом своей деятельности.

Деятельность — динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация опосредствованных им отношений субъекта в предметной деятельности.

Деятельность — вид или виды индивидуальной социальной деятельности, которая является не просто результатом биологического рефлекса, а преднамеренной, целенаправленной, включающей в себя разумное целеполагание.

Деятельность рассматривается как форма активности личности, посредством которой удовлетворяются ее основные потребности, осуществляется усвоение и изменение внешней среды, а вместе с этим и самого человека.

И не философу ясно, что действие можно рассматривать как идеальное (родившееся в идеях, мыслях) и как реальное (воплощенное в событиях). Действие можно рассматривать и в другой паре философских категорий: внутреннего и внешнего, которые через посредство действий вступают в контакт.

В зависимости от понимания взаимосвязи этих пар философских категорий и формируется понятие действия. Рассмотрим для примера две оппонирующие философские концепции Гегеля и Маркса. Для Гегеля идеальное есть демиург (управляющее начало всей вселенной), для Маркса «идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней».

Интересно

Отечественная психология XX в., опиравшаяся на господствовавшую в стране идеологию, исходила из установки Маркса, что не могло не отразиться на психологии советского периода. Характеризуя действие, П.Я. Гальперин выделяет две его основные части: ориентировочную и исполнительную.

Так вот обычно мы имеем в виду только исполнительную часть и забываем о том, что само исполнение в решающей степени зависит от ориентировки субъекта в условиях этого действия, забываем об ориентировочной части. А между тем она является управляющей частью.

Далее он пишет: «Именно ориентировочная часть, а вовсе не всё действие представляет предмет психологии».

Ограничив сферу изучения действия предметом психологии, П.Я. Гальперин отмечает, что ориентировочная часть состоит из мотивационной и операционной, содержащей состав действия:

- построение или уточнение картины наличной ситуации;

- выяснение значения отдельных компонентов этой ситуации для актуальных интересов действующего субъекта;

- составление плана предстоящего действия;

- контроль за исполнением и наметка коррекции (исправление замеченных отклонений).

Разработанная им теория поэтапного формирования умственных действий утверждает, что ценность знания — в овладении схемой ориентировочной основы действия в последовательном виде, в виде алгоритма.

Говоря об успешности человеческих действий, автор выделяет следующие условия:

- разумность (ориентированность на его объективные существенные отношения);

- обобщенность (возможность применения в диапазоне обстоятельств успешного выполнения);

- осознанность (возможность человека дать словесный отчет о своем действии);

- критичность (сличение принятых критериев с действительностью).

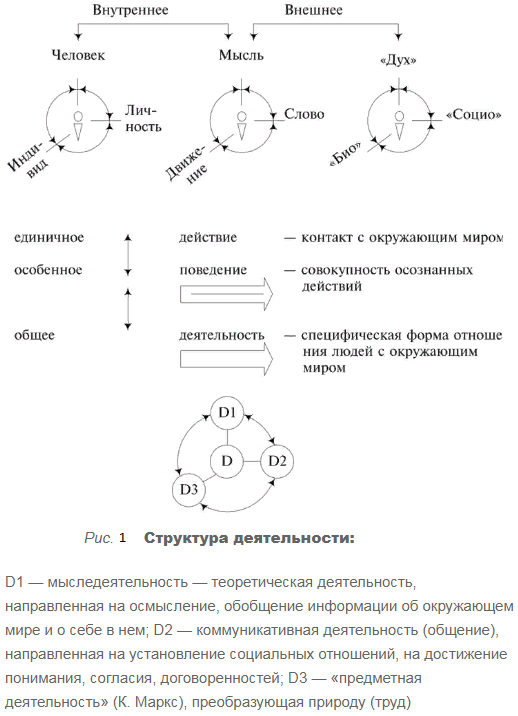

Обобщая философский и психологический аспекты категорий деятельности и действия, прибегнем к моделированию, в котором субъект деятельности замыкает на себе внешнее и внутреннее, обеспечивая их контакт и взаимопроникновение.

Таким образом, действие как контакт внутреннего и внешнего представляет собой единство и целостность мысли, слова и движения. Оно нормально, если между ними наблюдается соответствие, нет противоречия (рис. 1).

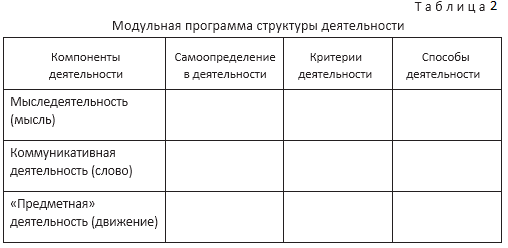

По компонентам действия мысль — слово — движение выстроены компоненты деятельности: мыследеятельность, коммуникативная деятельность и труд («предметная деятельность») — в единстве и целостности.

В каждом из компонентов проявляется субъектность: субъект мыследеятельности, субъект коммуникативной деятельности, субъект труда в их целостности и единстве.

В каждом из компонентов субъект самостоятелен, ответствен, разумен:

- в самоопределении (принятии решений в конкретной ситуации) — через мыследеятельность;

- в выборе правил, критериев деятельности — через коммуникативную деятельность (понимание социокультурных требований);

- в использовании способов деятельности — через «предметную деятельность», обусловленную способностями и наличными средствами.

В характеристике действия с точки зрения его структуры важное значение имеет взаимосвязь мысли, слова и движения, впервые научно обоснованные И.М.Сеченовым.

Совершая движения, человек дробит поток ощущений на ряд отдельных актов. Если бы не было этих движений, то показания органов чувств сливались в непрерывный поток, где не было бы ни начала, ни конца. Мышечное же движение членит нерасчлененное, производит его анализ. Оно служит соединительным звеном между качественно различными ощущениями.

Таким образом, движения, совершаемые мышцей, производят две фундаментальные операции — анализа и синтеза. Эти операции, как известно, служат незыблемым костяком любой умственной деятельности.

Так как контакт с окружающим миром — это естественное состояние субъекта и это есть действие, то очень важен вывод о том, что взрослого надо учить действию, овладение которым происходит индивидуально. Индивидуальна совокупность мысли, слова и движения: отличается их значимость в связях, отличаются их отношения по степени несоответствия. Глубокое знание о действии, накопленное современной психологией, исключительно актуально в образовании взрослых.

Как отмечает П.Я. Гальперин, к показателям меры овладения новым действием относятся:

- целостность;

- непрерывность выполнения действия;

- заданный темп и ритм.

Формирование «действия в его высшей умственной форме» происходит по этапам:

- Первый этап — формирование мотивационной основы, т.е. мотивации действия.

- Второй этап — формирование схемы ориентировочной основы действия.

- Третий этап — формирование действия в его начальной, материальной или материализованной форме.

- Четвертый этап — формирование действия в громкой социализированной речи.

- Пятый этап — формирование действия во внешней речи «про себя».

- Шестой этап — формирование действия в «скрытой речи».

Наша модель показала, что действие — это совокупность мысли, слова и движения, их единство и целостность. Какие мысли направляют движение — таково и действие. Если мысли придают энергии, то действие энергичное, созидательное. Если мысли создают разные мнения (сомнения ослабляют энергию), то действие вялое, неактивное, неуверенное, не достигающее успеха. Поскольку индивид в нас несвободен — зависит от природы, личность в нас несвободна — зависима от социума, место свободы в духовном, человеческом, в мыслях.

Научиться быть свободным, «выдавить из себя раба» означает научиться справляться с собственными мыслями, направлять их на созидательные действия, разумно управлять своими потребностями.

Мысль — это самая тонкая материя, еще не уловимая, еще не оформившаяся в слово

Процесс озвучивания собственных мыслей или их записывание — это процесс их материализации, их размещения на материальном носителе, придание материальности, которое неизменно мысль искажает.

Этот факт беспокоит умы и ученых и поэтов. Вспомним Ф.И. Тютчева:

Молчи, скрывайся и таи

И чувства, и мечты свои!

Пускай в душевной глубине

И всходят и зайдут они.

Как сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь.

Лишь жить в самом себе умей:

Есть целый мир в душе твоей

Таинственно-волшебных дум.

Вопрос о первичности бытия или сознания — не только философский.

Разные ответы на него определяют разные логики поведения:

- либо сначала делаю, потом размышляю;

- либо сначала размышляю, потом делаю.

В одной из тем передач программы «Основной инстинкт» самыми активными участниками были: А. Чубайс, который неизменно начинал свое выступление со слов «Я считаю…», Н. Михалков, который свои высказывания начинал со слов «Мне нравится, что…», и Г. Явлинский, начинавший свою речь со слов «Мне представляется…».

Эта очевидная разница в мышлении предпринимателя, артиста и политика — иллюстрация профессиональной деформации сознания. Каждодневные действия оставляют отпечаток в сознании: на образе мыслей, на их оформлении и выражении, что в свою очередь определяет образ очередного действия.

Прошло не более двух десятилетий с тех пор, как господствующими были другие установки.

Можно ли научить и научиться мыслить?

Мы привыкли к тому, что ребенок учится ходить, держать ложку, прыгать, правильно жестикулировать, играть в подвижные игры и т.д. Мы привыкли к тому, что ребенок учится говорить, правильно выговаривать и произносить слова, задавать вопросы, слушать собеседника и отвечать по существу и т.д. Не столь распространены упражнения, в которых приобретаются навыки правильно мыслить.

Приоритеты материального, очевидная значимость вещественного, иначе говоря, традиции крайнего материализма принизили значимость духовного труда, труда по развитию духа, организации собственного сознания, что сегодня повсеместно проявляется в нашей жизни.

Если говорить о движении в самом широком смысле, то это и движение мысли, и движение чувств, и движение души, и движение тела — «везде окончательным фактом является мышечное движение», — к такому выводу приводит исследовательская деятельность И.М. Сеченова.

В своей работе «Рефлексы головного мозга» он пишет: итак, все внешние проявления мозговой деятельности действительно могут быть сведены на мышечное движение.

Описывая механизм мышечных движений, И.М. Сеченов разделяет их на невольные и произвольные

Невольные движения, вытекающие из головного мозга, происходят в том случае, если чувствующий нерв раздражается неожиданно, внезапно.

Характеризуя их, он отмечает, что:

- невольные движения происходят быстро, вслед за чувственным раздражителем;

- продолжительность движения и раздражения более или менее соответствуют друг другу;

- невольные движения всегда целесообразны.

Характеризуя произвольные движения, основываясь на физиологической экспериментальной базе, И.М. Сеченов отмечает, что произвольное движение является актом воли и время наступления, и продолжительность внешнего движения подчинены воле, что оно «есть всегда сознательное».

Высокие нравственные принципы, воспитанные как привычка, руководят хотением, произвольным движением, деятельностью высоконравственного типа людей.

Раз такие принципы даны, деятельность его не может иметь иного характера: она есть роковое последствие этих принципов.

Категория взаимосвязаны между собой как общее, особенное, единичное

Действие — единично, его невозможно повторить, как нельзя дважды войти в одну и ту же воду, ибо его компоненты (мысль — слово — движение), рассматриваемые в целостности, неповторимы. Можно повторить движение, например, на конвейере, можно повторить слово, но мысль в целостном действии делает его неповторимым, поэтому существует правило: оценку единичного действия не распространять на его автора.

Совокупность действий позволяет выделить нечто особенное в них («он не подведет» или «на него нельзя положиться»), что повторяется во множестве действий. Деятельность состоит из единичных действий и особенностей поведения. Значимость поведения заключается в том, что как компонент деятельности оно обусловливает и ее процесс, и результат. Если действие, как было доказано выше, содержит мысль, оно осмысленно.

Осмысленность поведения идет дальше: она распространяется на объединение множества действий, на сохранение некоторой особенности их.

Позиция интегрально объединяет в субъекте поведения позиции индивида, личности, человека, которые полезно различать, осознавать и регулировать.

Идеальное их сочетание — разнозначность, но реальность ее деформирует, и в разных ситуациях проявляются то в большей степени индивидуальность, то личностность, то человечность.

Позиция «Я — индивид» включает возрастную особенность, половую, внешние данные, которые иногда нам кажутся неважными, но неизменно присутствуют и играют свою роль.

Ее лучше осознавать и учитывать. Позиция «индивид» в совершаемом действии и поведении означает взаимодействие с природой (атмосферой, землей, водой, людьми и другими природными ресурсами), производящий продукт (изменяющий некий исходный материал). Способы производства зависят от способностей индивида, влияют на состояние здоровья (физическое и психическое), как его собственное, так и окружающей природы (в самом широком смысле слова). Критерием такого взаимодействия должна быть любовь к природе (роду, родителям, всему рождающемуся, Родине и т.д.), обязанность возвращения стартовых условий всему использованному.

Позиция «Я — личность» в поведении ответственна за проявление уважения к себе и окружающим, она — регулятор обмена совокупным продуктом (интеллектуальным, эмоциональным, материальным в единстве и целостности).

Позиция «личность» в совершаемом действии и в поведении означает: участвующий в социальной деятельности, в обмене равнозначно сочетает производство и потребление, обязанности и права, регулируемые категорией «совесть», на страже которой социокультурные нормы: правовые, этические, религиозные и др.

Позиция «Я — человек» поднимает поведение над материальной сферой, включает в поведение духовную составляющую, разумность, осмысление, осознание.

Позиция «человек» в совершаемом действии и поведении означает разумность собственных потребностей, осознание целей в сочетании с добром к людям и сохранением красоты в природе, осмысление самоопределения в соответствии с нравственностью, верой, надеждой, любовью, понимание своей профессии в предназначении служить людям, осознание своей свободы как несвободы от природы и социума, как свободы в мыслях, духе.

Человеческое начало в деятельности проявляется как субъектность (носитель разума, сознания, все осознающий, познающий, понимающий), которая состоит в разумном сочетании ценностей индивида (природой данных) и ценностей личности (обретенных в культуре), в понимании их равной значимости.

Субъектность проявляется в осознании собственной деятельности как взаимодействия деятельности:

- с природой, в которой индивид и его деятельность детерминированы природными условиями;

- с социумом, в котором личность и ее деятельность определяются культурой, социальными условиями;

- с духовным пространством, в котором «человек разумный» и его деятельность обусловлены разумностью, гуманизмом, духовностью.

Взаимосвязь индивид — человек проявляется как субъктность индивида по отношению к природе, действующего творчески, достраивающего ее несуществующим в ней, осваивающим ее безграничность, умножающим собственное содержание интеллектуальным, эмоциональным и материальным, воплощающим его в собственной деятельности как взаимодействие с природой, в которой он природный субъект.

Взаимосвязь человек — личность проявляется как субъектность личности в социальных отношениях, действующей осознанно, творчески, достраивающей культуру, осваивающей ее. Социальная деятельность личности направлена на «возделывание», что и есть смысл понятия «культура».

Взаимосвязь индивид — личность состоит в социальной направленности деятельности индивида, в обустройстве своего дома в соответствии с социокультурными нормами, это культура хозяйствования, описываемая экономикой, экологией.

Позиционирование в психологии зачастую отождествляется с определением социальных ролей, личностных оснований. Их объединение с позицией индивида и человека не всегда учитывается, что обедняет и теорию, и практику поведения. Позиция неизменно задает ценностный уровень, определяет ценностную иерархию. Следом за вопросом «Кто я в этой ситуации? Какова моя роль и мое предназначение?» встает вопрос «Ради чего совершаю действия?». Осознанный набор ценностей освещает цель, содержание, метод и результат поведения.

Таким образом, компонентами поведения можно считать позицию, мотив, правила поведения, способы поведения. В образовательной деятельности мотивация имеет особое значение как фактор запуска образовательного процесса.

Мотивацию психологи рассматривают по-разному:

- как источник энергетики поведения (Жан Пиаже);

- как ориентирующий момент, направляющий, выделяющий в предмете действия и в самом действии то, что важно для действующего (П.Я. Гальперин).

П.Я. Гальперин выделяет три типа мотивации в обучении:

- внешнюю (учащийся учится для чего-нибудь другого);

- соревновательную (спортивный интерес);

- внутреннюю (бескорыстная и ненасытная страсть к знаниям).

В образовании взрослых присутствуют все три типа мотивации с явным преобладанием первого. Занятый всевозможными делами и решением проблем, взрослый ранжирует свои интересы и руководствуется в поведении первостепенными, насущными.

Соревновательная мотивация появляется, как правило, в групповой работе, а бескорыстная и ненасытная страсть к знаниям удовлетворяется при наличии на то времени и благоприятных внешних условий. Мотивация может быть и эмоциональной.

Удовольствие от процесса общения, понимания, собственных открытий создает положительную мотивацию. Мотивация может иметь в своей основе и отрицательные эмоции: злость, неудовлетворенность собственным положением, нерешаемые проблемы. Страх также может служить мотивацией, тогда поведение классифицируется как зависимое.

Они могут представлять незначительное несоответствие, которое легко устраняется, могут находиться в противоречии, тогда возникает проблема или конфликт, устраняемые в коммуникации путем достижения понимания в переговорах.

Интересно

Важным компонентом поведения являются способы, обусловленные способностями. В самом общем виде это данные природой способности к мышлению, общению, движению, которые формируются в культуре и обретают ее правила, проявляемые как мыслетехника, коммуникация, рефлексия.

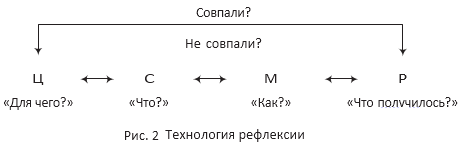

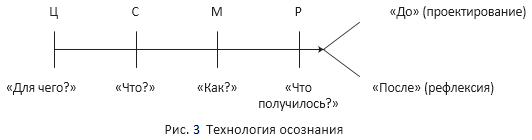

Действие, поведение, деятельность осознаются «до» и «после». До свершения идет процесс действия, поведения, проектирования, после — рефлексии. Оба процесса деятельности имеют общую технологию, последовательность процедур осознания: «для чего совершаю действие, для какого результата», «что содержит действие; что получу, что отдам», «как совершу действие», «что получилось в результате — насколько он соответствует цели». Чем тщательнее осознание «до», тем приятнее осознание «после», и наоборот.

Проектирование состоит в том, чтобы выросшую из потребностей цель как можно тщательнее соотнести с реальной ситуацией и спрогнозировать результат, а затем столь же тщательно подобрать содержание (интеллектуальное, материальное, эмоциональное), необходимое для достижения цели, и методы, способные обеспечить достижение цели.

Если ситуация не однозначна, то рассмотреть варианты возможного результата (не только желательного) и к каждому из вариантов подобрать соответствующие содержание и методы. Действие, совершенное, осуществленное, зачастую отличается от его проекта из-за вмешательства внешних условий, — это реальность и недостаточное ее осознание.

Рефлексия состоит в том, что наши собственные мысли не дают нам покоя, вращаются вокруг некоторого события, иногда вопреки нашему желанию. Это напрягает, утомляет, раздражает. Чтобы это состояние преодолеть, полезно использовать технологию рефлексии, которую можно представить следующими процедурами (рис. 2).

Сопоставить цель и результат, и если они совпали, то поддержать собственное удовлетворение (поощрить себя), а если нет, то выяснить причину по следующим позициям:

- поставленная цель не была реальной;

- было подобрано содержание, но не соответствующее цели;

- были использованы методы, не соответствующие содержанию и цели.

Исследовать содержание действия, используя метод модульного структурирования:

- деление на подсистемы — элементы;

- актуализация каждого элемента;

- востребованность способа, соответствующего содержанию.

Исследовать методы на их внутреннюю гармонию и на соответствие содержанию и целям.

Размышления, упорядоченные технологической цепочкой, поддаются управлению и завершению. Если этого не происходит, размышления полезно материализовать (записать, проговорить, обсудить и т.п.).

Технология осознанного действия может быть представлена как технология проектирования собственных действий, как технология рефлексии (понятие однокоренное со словом рефлекс, рефлексия тоже может считаться рефлексом, но особым — человеческим, суть которого — в инстинктивной потребности и способности размышлять о себе, о своих действиях, отраженных в результате).

Технологическая цепочка осознания может быть рассмотрена в двух вариантах: «до» и «после» свершения (рис. 3).

Процесс осознания охватывает все элементы сознания: П; Н; Сп, изменяя их: П; Н; Сп. Изменение потребностей (П) может происходить стихийно («Без царя в голове») и управляемо («Я сам!»). В первом случае влияние окружающего мира можно назвать впитывание (как «огурец в рассоле»), во втором — потребности управляемы ключевым вопросом «для чего?», сознание трудится, дух напрягается, происходит воспитание (сопоставьте: вос — питание, вос — хождение, вос — певание).

Изменение внутренних норм (Н) также может происходить стихийно («И откуда взялось?») и управляемо («Надо запомнить — пригодится») — происходит обучение.

Изменение способностей происходит непрерывно, в каждом действии выращиваются способности, иногда ставится цель: освоить новый способ деятельности. Создаются искусственно условия, и в тренинге происходит овладение методом как способом деятельности.

Характеристика процесса осознания все больше волнует психологов. Как доказывает К. Мисс, осознание обретается как шестой уровень духовности, внутренней зрелости: «Мы достигаем мудрости и через жизненный опыт, и приобретая способность отстраненного восприятия» — так происходит процесс духовного взросления, описанный далее: отделение правды от иллюзии — это скорее задача разума, чем мозга. Мозг управляет поведением нашего физического тела, а разум — поведением энергетического, основой которого являются наши отношения с мыслями и восприятием.

В процессе обретения осознания человек способен отстраниться от субъективного восприятия и увидеть истину или символическое послание в ситуации.

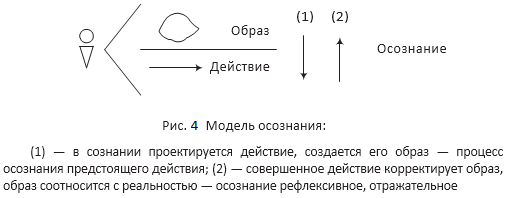

Отстраненность не означает равнодушие. Она означает отрешение от голосов страха. Тот, кто достиг внутренней отстраненности, обладает настолько полноценным чувством себя, что все внешние влияния не имеют для него никакого значения и власти над его осознанием (рис. 4).

Разрыв между образом и действием адекватен разрыву идеального и реального и может привести к господству иллюзий, фантазий, мистики или господству неразумных действий, бездуховности, «оскотинивания». Осознание — это взаимопроникновение идеальных образов и реальных действий, их континуум.

Представленное выше описание осознанного действия распространяется и на поведение, и на деятельность. Доказать это не составит большого труда, если хорошо понимать сходство и различие таких понятий, как «действие», «поведение», «деятельность».

Интересно

Действия могут быть самыми разнообразными, вместе с тем их объединяет нечто особенное, специфическое. Эта особенность внешним миром замечается, выделяется и становится характеристикой поведения субъекта и его самого.

Например, о сотруднике говорят, что на него нельзя положиться. Это означает, что он совершил множество действий, в которых не выполнил свои обязательства или не довел начатое дело до конца. Характеристика действий распространяется на поведение и на субъекта.

Поведение — это совокупность осознанных, социально значимых действий

Так же как и действие, оно обусловлено занимаемой позицией, т.е. пониманием собственных функций, подвержено влиянию внешних факторов, которые обеспечивают процесс мотивации. Критериями поведения считается его соответствие социокультурным нормам (профессиональным, правовым, моральным и т.д.).

Поведение соотносится с деятельностью как особенное с общим. Все, что характеризует деятельность, распространяется как общее на поведение, а поведение, будучи особенным, вносит в деятельность собственное разнообразие, так или иначе влияя на ее результат.

Понятие «поведение» отличается от понятия «действие» повторяющейся особенностью и целостностью, которая предполагает единство духовного, социального и биологического в каждом субъекте (единичном и коллективном), человеческого, личностного, индивидуального. Нарушение этого единства порождает внутренний конфликт как несоответствие личностного человеческому (проблемы гуманизации), как несоответствие личностного индивидуальному (проблема экологической культуры, здоровья).

Поведение можно определить как совокупность действий, социально значимых, осознанных, обладающих характерной для их автора особенностью, повторяющейся в разных действиях.

Характеризуя деятельность, важно выделить ряд взаимосвязанных факторов:

- позиционный (понимание соответственных функций);

- самоопределенческий (умение принимать решения в меняющихся ситуациях с учетом конкретных условий);

- критериальный (уровень современных требований, правил, норм);

- компетентности (способность к реализации);

- результативный (степень соответствия результата поставленным целям).

В каждом из них можно рассматривать три уровня:

- Готовности к самореализации (собственное состояние уверенности).

- Нормативности (соответствие разнообразным соцкультурнымнормам).

- Реализации с учетом конкретных реальных условий.

Осознание деятельности — еще более сложный процесс, чем осознание действия.

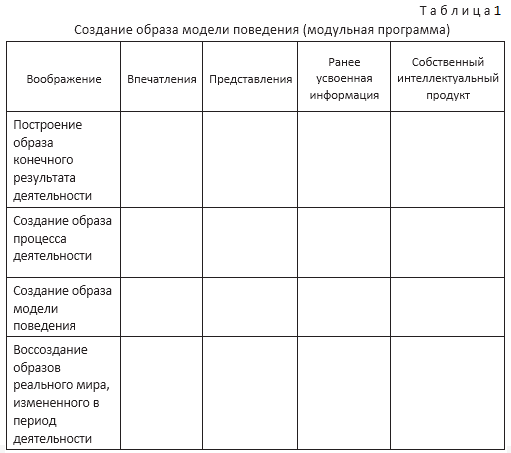

Осознание предполагает и воображение, основанное и на образах процесса, результата, модели поведения (табл. 1), и на логике, основанной на систематизации и структурировании (табл. 2).

Коммуникативная деятельность (общение) — деятельность, направленная на установление социальных отношений, на достижение понимания, согласия, договоренностей.

«Предметная» деятельность (К. Маркс) — деятельность, преобразующая природу (труд).

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)