- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Общая характеристика функциональной системы языка и речи

Существует много определений понятия «язык». Их содержание зависит от того, в рамках какой научной дисциплины они созданы. С позиций психологического и психолингвистического подхода язык — это система знаков и набор правил их использования для построения высказываний.

А. А. Залевская приводит два определения языка:

- «…индивидуальная система концептов и стратегий пользования ими в процессах говорения и понимания речи…»;

- «…система функциональных ориентиров и опор, необходимых для успешности производства и понимания речи…».

Развитие языка и речи является неотъемлемой частью психического онтогенеза. Сама структура языка тесным образом связана со структурой базовых психических процессов и поведения. По мнению Дж. Брунера, «…структура языка достаточно точно соответствует психическим явлениям и процессам, которые он должен кодировать».

Именно это, как он полагает, придает сходство грамматическим системам разных языков, является основой ряда универсальных принципов, лежащих в основе разных грамматик. «Факты усвоения языка не могли бы быть таковыми, если бы детям не были доступны фундаментальные схемы действия и внимания на начальном этапе процесса усвоения».

Речь – форма (точнее, одна из форм) реализации вышеуказанных правил посредством порождения высказываний в звуковой форме. С психологической точки зрения речь, речевое поведение можно рассматривать как совокупность навыков, необходимых для осуществления коммуникативного поведения.

Процесс организации коммуникативно и речевого поведения, построения высказываний в звуковой форме требует использования ряда когнитивных механизмов, создающих операциональное обеспечение процесса порождения речи.

Данные когнитивные операции необходимы для перевода целостного замысла в сегментированную форму, для отбора необходимых языковых единиц и их организации в целостную программу высказывания, для линейной, сукцессивной организации этой программы, для моторного программирования и последовательной реализации этой программы.

Совокупность языковых единиц, правил их комбинирования для построения высказывания, психофизиологические механизмы реализации высказываний в речевой форме образуют функциональную самоорганизующуюся систему. С учетом перечисленных ее компонентов и решаемых ею задач данную систему правомерно именовать функциональной системой языка и речи (ФСЯР). Она создает базовое психофизиологическое обеспечение для коммуникативно-речевой деятельности.

Ее системообразующим фактором является общая задача и результат — порождение высказываний в процессе речевой коммуникации. Как и многие другие функциональные системы, ФСЯР включает ряд подсистем, которые, в свою очередь, могут иметь собственные подсистемы (второго порядка).

Каждая из подсистем имеет определенную специализацию и некоторую автономию как в процессе функционирования, так и в ходе развития.

Концепция функциональной системы языка и речи предложена в качестве модели, позволяющей интегрировать весь массив экспериментальных данных, теорий, накопленных в рамках разных научных дисциплин.

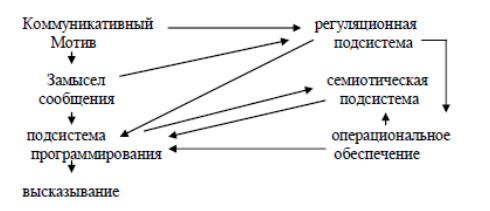

На основе данных физиологии ВНД , психолингвистики, нейропсихологии модель ФСЯР можно представить как включающую три основных подсистемы: семиотическую, программирования и интерпретации речевых актов и регуляционную (рис. 1).

Рис. 1. Блок – схема ФСЯР

Семиотическая языковая подсистема в рамках ФСЯР является высшим, знаковым уровнем комплекса коммуникативно-речевых навыков (по Я. А. Бернштейну) к обеспечивает формирование языковых единиц, усвоение и использование конвенционального набора правил их использования в процессе порождения высказывания.

В лингвистике выделяют следующие уровни этой подсистемы (они же называются уровнями системы языка): фонематический (фонологический), лексический, синтаксический, морфологический.

Подсистема программирования высказываний, интерпретации речевых актов и контроля над процессом их реализации и декодирования. Данная подсистема обеспечивает переход от одной системы кодов к другой.

У пациентов с моторной афазией особенно наглядно представлены последствия ее распада при сохранности семиотической подсистемы, эффективно использующейся на импрессивном уровне.

По существу процесс функционирования этой подсистемы и является основным содержанием многочисленных моделей порождения и понимания речи, представленных в литературе.

Первоначальный замысел высказывания представляет собой слабоструктурированное, аморфное образование. Он должен преобразоваться в нечто расчлененное, более четко оформленное в смысловом отношении и сегментированное посредством смыслового или глубинного синтаксирования.

Полученный «продукт», в свою очередь, должен быть преобразован в знаковую форму с использованием языковых единиц разных уровней (фонологического, лексического, морфологического).

Поскольку речевые высказывания реализуются только в линейном виде, в сукцессивной форме, важным компонентом программирования высказывания является операция поверхностного синтаксирования. Синтаксирование или процесс линейной организации фраз включает операции трансформации симультанно представленного материала в сукцессивно организованный ряд. Все перечисленные преобразования происходят практически параллельно.

Это требует эффективного управления когнитивными ресурсами одновременно на разных уровнях, в разных подсистемах, что возможно лишь благодаря работе регуляционной подсистемы. Она должна обеспечивать их координацию, соподчинение, ресурсное обеспечение.

Финальный акт порождения высказываний состоит в построении моторной программы высказывания, содержащей сегментарный и супрасегментарный уровни. Это включает как использование целостных моторных паттернов, соответствующих синтагме или фразе, так и реализацию более дискретных моторных подпрограмм, соответствующих фонетическому слову, морфу, слогу.

Сенсомоторное и когнитивное обеспечение этой подсистемы включает слуховую перцепцию и слухоречевой гнозис, кинестетическую перцепцию и кинестетический и динамический (или кинетический) праксис, моторную регуляцию ляринго-фарингеальных тонических модуляций, кратковременную и оперативную память (слухоречевую и моторную).

Все перечисленные преобразования при порождении высказываний происходят практически параллельно. Это требует эффективного управления когнитивными ресурсами одновременно на разных уровнях, в разных подсистемах, что возможно лишь благодаря работе регуляционной подсистемы.

Она должна обеспечивать их координацию, соподчинение, ресурсообеспечение. Регуляционная подсистема делает возможной координацию работы всех звеньев ФСЯР, участвующих в процессе порождения речи или декодирования текстов, оптимизацию их операционального и энергтического (активационного) обеспечения, адаптивно выбирает стратегию языковых и речевых процессов, некоторые их формальные характеристики соответственно внешнему и внутреннему (ментальному) контекстам.

На обоснованность выделения подобной подсистемы как самостоятельной указывает ряд авторов. Нечто похожее описывают Т. A. van Dijk и W. Kintsch в рамках модели обработки связных текстов. Этот аналог описывается в данной работе как «управляющая система».

На наш взгляд, это заслуживает подробного цитирования: При необходимости обработки какого-либо текста управляющая система насыщается определенной информацией о типах ситуации и текста, целях читающего, слушающего или пишущего/говоряшего, схематической суперструктурой и макроструктурами (основное содержание, суть темы) текста или планами его порождения.

Управляющая системa контролирует обработку в кратковременной памяти, активизирует и актуализирует необходимое эпизодическое и более общее семантическое знание, обеспечивает взаимодействие информации высших и низших уровней в долговременной памяти и т. д.

Управляющая система гарантирует приведение в действие всех стратегий, направленных на производство информации, то есть создание семантических (а также прагматических и прочих интерактивных и контекстуальных) представлений, согласованных с основными целями понимания.

Реальность существования регуляционной подсистемы подтверждается и данными, полученными при изучении речевых ошибок. Как отмечает А. А. Залевская, «стратегии преодоления коммуникативных затруднений функционируют на разных этапах реализации замысла высказывания», включая этапы как смыслового синтаксирования, так и собственно языкового программирования высказываний.

Следовательно, эти стратегии принадлежат какому-то функциональному образованию, стоящему над другими подсистемами, участвующими в программировании высказываний. Весьма вероятно, что это образование и есть описываемая нами регуляционная подсистема ФСЯР.

Анализ функциональных задач, решаемых регуляционной подсистемой, позволяет выделить в ней два иерархически связанных уровня:

- коммуникативно-речевой (прагматический);

- операционно-динамический.

Коммуникативно-речевой (прагматический) уровень согласует прагматическое использование речевой деятельности в ходе коммуникации с ведущими мотивами, предшествующим опытом, характером коммуникативной ситуации, речевым и неречевым контекстом. Мотив, коммуникативная интенция является побуждающим началом к порождению высказывания.

Регуляционная подсистема ответственна за организацию, выбор речевого «жанра» (в терминологии В. В. Бахтина) и стилистику высказывания в соответствии с целым рядом обстоятельств: конечной практической целью высказывания (побуждение к действию, информирование, запрос информации, модификация поведения собеседника и т.п.), характером текста (повествование, описание, реплика и т. п.), формой высказыванья (устная, письменная), событийным и коммуникативным компонентами ситуации (окружающая обстановка, социальные и психологические отношения собеседников, информированность собеседника).

При декодировании текстов на этом уровне, по-видимому, происходит выбор стратегии обработки сообщений, поступающих в процессе дискурса, интерпретация паралингвистических компонентов высказывания, учет ситуативного контекста и использование всего этого при извлечении смысла текстов.

Как следует из описания задач, решаемых данным уровнем регуляционной подсистемы, они весьма близки тому, что в лингвистике обозначается как «прагматика речи» — «…область исследований в семиотике и языкознании, в которой изучается функционирование языковых знаков в речи».

Однако эта сфера является в то же время и предметом исследований в психологии общения. Иначе говоря, регуляция коммуникативных актов имеет немало аспектов, лежащих за пределами языка и речи.

Имеется в виду внутренняя сторона общения как психологического процесса: система мотивов общения, познание участниками общения друг друга, межличностные отношения и система привязанностей, знания о социальных и содержательных аспектах коммуникативной ситуации.

Поэтому данный уровень регуляции коммуникативно-речевой деятельности выходит за рамки чисто семиотических задач и правомерно выделяется как самостоятельный компонент регуляционной подсистемы.

Операционно-динамический уровень регуляции ответственен за организацию и регуляцию операционального обеспечения процессов порождения речевых актов, распределение ресурсов системы в динамике развертывания этой деятельности.

В частности, степень произвольности или автоматизированности определенных компонентов процесса порождения речи меняет ресурсопотребность данного звена.

Теория «ресурсного дефицита» помогает понять необходимость существования такого регулирующего механизма, позволяющего в условиях ограниченных ресурсов сделать возможным порождение и декодирование высказывания.

В ряде ситуаций данное звено регуляционной системы по необходимости меняет саму структурную организацию высказывания, упрощая ее.

Статьи по теме

- Лицо, совершившее преступление

- Медицинская помощь

- Психологическое консультирование педагогов

- Психологическая помощь, ориентированная на эмоциональные и коммуникативные проблемы

- Психологическая помощь ребенку

- Психологическое консультирование родителей

- Психологическая помощь

- Основные принципы оказания помощи детям с отклонениями в речевом развитии

- Исследование навыков чтения

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)