- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Взрослый как субъект образования

Научная мысль продвигалась к понятию субъектности через дебри философских категорий, рази субъектности деленных со времен Дидро (1713—1784) на противоположности сознания и бытия, духовного и материального.

Более глубокое изучение свойств сознания поколебало эти утверждения. Отождествляемое с «сознанием» «идеальное» вряд ли кто определит как «нереальное». Так же как и в отношениях «внутреннего» и «внешнего», «субъективного» и «объективного», противопоставление уступает место взаимопроникновению, логика дополнительности становится убедительнее, предпочтительнее логики противопоставления.

Внутреннее субъективное проникает во внешнее объективное через осознание, внешнее объективное проникает во внутреннее субъективное через ощущения.

Осознание и ощущение — две основополагающие категории описания взаимодействия внутреннего и внешнего

Признание первичности первого порождает идеалистическое мировоззрение, второго — материалистическое. Научное доказательство их единства и целостности снимает с повестки дня основной вопрос философии и, как следствие, порожденное им мировоззрение борьбы всего со всем, агрессивность, жестокость и насилие.

Их преодоление в психологическом состоянии населения — путь к спасению человечества, достигшего предела в совершенствовании средств борьбы, войны, уничтожения создателей этих средств.

Дальнейший путь развития цивилизации определен стремлением к гармонии, в преодолении несоответствий между средствами ощущать и осознавать.

Стремление усовершенствовать наши ощущения воплотились в создание приборов с более высокими параметрами, продолжающими наши органы чувств (видеотехника, аудиотехника и т.п.).

Возвращение к собственному Духу, внимание к внутреннему миру, создание психотехник и образовательных технологий, наметившиеся к началу XXI в., свидетельствуют о внимании к способностям осознавать.

Овладение населением техниками и технологиями осознания — актуальнейшая задача в современном мире, стоящем на грани катастрофы.

Решение задачи овладения населением техниками и технологиями осознания идет двумя путями — формальным и неформальным

Формальный путь обеспечивает система образования, и прежде всего образования взрослых, в которой с помощью образовательных технологий усваиваются технологии осознания, технологии решения собственных проблем, технологии разумности, гуманизма, духовности.

Неформальный путь овладения процедурой осознанности обеспечивает сама жизнь, социальные отношения в профессиональной и бытовой сферах. Здесь особая роль отводится руководителям, управленцам, менеджерам, которые по своему статусу создают нормы поведения, общения, мышления.

Человеческое в нас ответственно за субъектность в каждом своем действии, которая не является данностью на все случаи жизни. В одних действиях она проявляется в большей степени, в других в меньшей и складывается в процессе внутренней работы в собственном духовном мире. А.С. Огнев выделяет определенные стадии рождения субъекта.

Формирование чувства полноценной ответственности за какое-либо дело, осознанное принятие роли полноценного созидателя складывается в результате прохождения следующих стадий субъектогенеза (рождения субъекта):

- принятие человеком на себя ответственности за не предрешенный заранее исход своих действий (проявление себя как субъекта предстоящего действия);

- переживание возможности реализации различных вариантов будущего, своей причастности к построению образа желаемого результата и своей способности реализовать задуманное (проявления себя как субъекта целеполагания);

- реализация открывающихся возможностей в совершаемых по собственной воле действиях (проявление себя как субъекта совершенного «здесь и теперь» действия);

- принятие ответственного решения о прекращении действия;

- осмысленная оценка результата как личностно значимого новообразования, предопределенного собственной активностью (проявление себя как субъекта состоявшегося действия).

Конец XX и начало XXI в. ознаменованы нарушением установившегося в предыдущие века порядка в науке, где материальное изучала физика (и ее всевозможные отрасли, в том числе физиология), а духовное в человеке — психология; философия стремилась их объединить в своем предмете и стать основанием, фундаментом для всей системы научного знания.

Традиционный распорядок пошатнулся, когда научно было доказано, что мир един по своей организации и по содержанию.

Доказательством тому были научные открытия XX в.:

- вселенная состоит из систем, делимых на составные части, каждая из которых содержит целое (эффект голограммы);

- каждая частица содержит и духовное и материальное, ибо они имеют общее содержание — энергию;

- всеобщими являются взаимосвязи внутреннего и внешнего: они равнозначно влияют друг на друга (как внешнее на внутреннее, так и внутреннее на внешнее), равнозначно зависимы одно от другого и равнозначно взаимообусловлены;

- и атом и галактика имеют одинаковую модель строения, названную «планетарной», согласно которой в ядре содержится почти вся масса, а электроны образуют оболочку, среду, занимающую почти весь объем.

Эти выводы переносятся на информационное пространство. Осмысление новой реальности позволяет сделать вывод, что предметом физики является не вся природа, а только ее часть, поддающаяся наблюдению, что психология в своих изысканиях не должна игнорировать достижения физики.

А философия, лишившись своего основного закона о первичности-вторичности бытия-сознания, оправившись от удара, создает новую методологию науки, базирующуюся на принципе дополнительности бытия и сознания, материального и духовного, внешнего и внутреннего, объективного и субъективного и т.д.

«Единство принципов организации делает этот мир единым». Опираясь на экспериментальные выводы физики, автор показывает, что мир физический и метафизический являются квантовой средой.

Каждый субъект представляет собой единую порцию энергии. Этот способ нашего бытия не случаен и выражает некую общую закономерность. Под квантом в данном контексте понимаются «минимально возможные порции «энергии».

Понятие субъекта синонимично понятию человека; оно, собственно, и родилось в контексте рассуждений о человеке.

Благодаря такому барьеру, каждый субъект пребывает в своих собственных границах. Своими специфическими состояниями в виде мыслей субъекты не сливаются, не перетекают друг в друга. Мысли каждого человека открываются только ему и никому более и образуют, собственно, данного человека.

И далее, характеризуя свойства субъекта, автор отмечает: Мы действительно:

- есть энергия, ибо способны инициировать действие из себя;

- единичны, ибо являемся субъектом конкретного тела;

- дискретны, ибо внутренне обособлены от других субъектов и не сливаемся с ними.

Обобщая свои рассуждения, автор дает три определения субъекта:

- это временная концентрация энергии;

- это квант поля некоего «малого» типа;

- это превращенная форма первичных энергетических процессов.

Из сказанного следует, что метафизическая реальность воспринимается с помощью мысли, мышления, размышления. И материя и сознание есть энергия. Единичная порция энергии — квант поля.

Энергия в классическом понимании связана с силой. И совершенно логично, что понятие «сила» применимо и к тонкой материи внутреннего мира. Если ранее выражения «сила духа», «сила воли», «сила чувства» были метафоричными, то сегодня «сила мысли», «сила мышления» имеют буквальный смысл.

О субъектности известный советский ученый П.Я. Гальперин в 70-е годы прошлого столетия пишет следующее:

Она толкуется двояко: в буржуазной философии субъективное означает что-то замкнутое пределами сознания, только мною переживаемое и больше никому не доступное, а в диалектическом материализме субъективное означает только носящее на себе печать возможностей и ограниченности субъекта.

Логика дополнительности снимает противоречивость этих двух подходов, становится очевидной их узость и ограниченность.

Не существует субъект без носителя, без своего социального проявления и без духовной основы. Эта триада интегрируется в субъекте на функциональной основе и представляет собой неделимое единство и целостность: человек — личность — индивид.

Меняется представление не только об отношении бытия и сознания, но и об их сути. В современных исследованиях бытие ассоциируется с начальными условиями, воплощенными в состоянии системы, которая находится в становлении, движении, изменении. Вряд ли возможно такую систему рассматривать в отрыве, противопоставлении сознанию.

Законы, управляющие изменением системы — признак осознанности

Категории бытия и сознания представляются во взаимопроникновении, в диффузной модели.

Континуум Философская категория «внутреннее» используется внутреннего в паре с категорией «внешнее». Исходя и внешнего из этого и следует рассматривать категорию «внутренний мир», которая все больше утверждается как предмет психологии. В современных философских представлениях внешнее и внутреннее находятся в отношениях взаимного продолжения.

Внешний мир, утончаясь до состояния идей, мыслей, создает множество внутренних миров, обладающих свойствами внешнего мира, среди которых системность, изменчивость, динамичность, индивидуальность, реальность:

- мир состоит из систем, стало быть, внутренний мир тоже.

Системность предполагает возможность структурирования — обозначения составных частей (элементов), находящихся в связях и отношениях;

- изменчивость состояния сознания объясняется тем, что внутри системы происходят процессы, которые характеризуются наличием разности, различия между начальным и конечным состоянием системы, подсистемы.

Этот процесс непрерывный: конечное состояние становится начальным для следующего процесса и так далее. Кроме того, внутри системы изменения обеспечены взаимным влиянием одних элементов системы на другие, в результате происходит взаимоизменение одного и другого;

- внутренний мир динамичен, так как находится под воздействием, влиянием окружающих его систем, образуя с ними целостность.

Сочетание потребностного, ценностного, проявленных способностей с выбранной нормой, обусловленной ситуацией, многообразно у одного человека и вряд ли похоже на своеобразное сочетание аналогичных составляющих у другого. Их набор характеризует динамичное состояние сознания;

- в совершаемых действиях проявляется некоторая особенность, обусловленная сочетанием ценностей, способностей, правил, продиктованных внешней средой, вернее, ее пониманием автором действия.

Особенность характеризует индивидуальность поведения. Эти сочетания либо устойчивы, либо изменчивы и в зависимости от их набора и взаимосвязей определяют индивидуальность сознания;

- реальность физическая воспринимается через ощущения и созданные человеком в дополнение к ним приборы.

Внутренний мир, продолжаясь во внешнем, наполняет его идеями, мыслями, которые, реализуясь, влияют на состояние внешнего мира, наделяя многообразие его факторов свойствами в разной степени позитивности: — благоприятно (или неблагоприятно) воздействующие; — обеспечивающие успешность (или неудачу); — создающие трудности (или возможности).

Господствующая долгие годы в нашей стране (да и во многих других странах) идеология материализма (первичности материи) сегодня уходит в прошлое, опровергнутая теорией и практикой.

Сегодня мир признает равнозначность влияния внешнего на внутреннее и внутреннего на внешнее. Последнее еще недостаточно разработано наукой и принято практикой. Это становится общечеловеческой проблемой (особенно актуальной в нашей стране), требующей незамедлительного решения.

Стремление к целостности у субъекта проявляется как осознанно, так и неосознанно и осуществляется на векторе к гармонии, к соответствию в себе:

- индивида — личности — человека;

- природного — социального — духовного;

- способностей — норм — потребностей;

- деятельного — образовательного — естественного;

- движения — слова — мысли;

- способов — критериев — самоопределения;

- методов — содержания — целей.

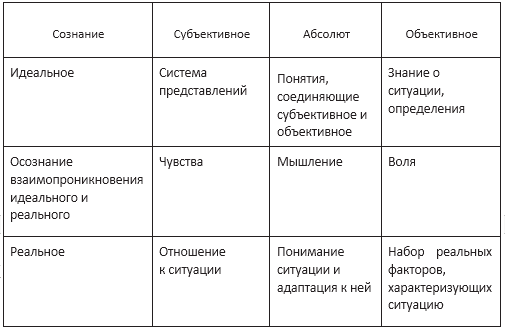

Соответствие между внутренним и внешним — также признак целостности. Восприятие себя как части окружающего мира лежит в основе адаптации. Пониманию себя в окружающем мире способствует различение в своем сознании субъективного, объективного и объединяющего их в мыслях, в духе абсолюта — озарения, понимания, собственного открытия, божественного (табл. 1).

Сознание определяет поведение, поступки, действия. Если в нашем сознании поселилось убеждение: «Мы добьемся успеха», оно определит соответствующие действия, поступки, поведение. Если мы убеждены, что «В этой стране никогда не будет благополучия», так оно и будет. Процессы изменения бытия и сознания должны быть адекватными, тогда рефлексия будет позитивной, позитивными будут мысли, убеждения, действия, этому современные взрослые должны научиться.

Научиться мыслить позитивно — значит позитивно влиять на свой окружающий мир

Очень трудно это осуществить, если не широкомасштабно, не массово. Пока во внешнем мире господствующей моделью отношений является модель подавления и грубая физическая сила. Она может быть преодолена при овладении моделью силы духовной, силы разума, силы сознания. Человек научился успешно преобразовывать внешний мир, в котором в дополнение к биосфере, а иногда и в ущерб ей появилась техносфера.

Теперь предстоит следующий прорыв в освоении цивилизации — преобразование мира внутреннего. Важно адекватно оценить средства этих преобразований. Во внешнем — это грубые, материальные, физические средства, во внутреннем — это тонкие, духовные, метафизические средства, имеющие все-таки материальную основу, обеспечивающую восприятие.

Мысль, оформленная в слово на материальном носителе, — это либо слово, на звуковых волнах распространяемое, либо знаки на бумажных, магнитных и электромагнитных носителях.

Интересно

Мысль постоянно стремится обрести форму, тяготеет к внешнему проявлению, стараясь найти свое выражение. Стремление и способность материализоваться в виде своего физического эквивалента заложена в ее природе.

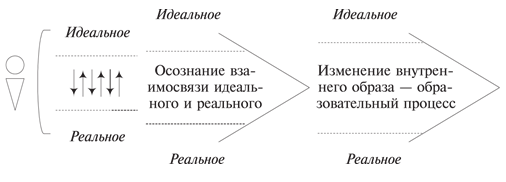

Философскую интерпретацию образования как процесса целесообразно представить моделью (рис. 1).

Как в XVI в. теория о строении Вселенной Н. Коперника перевернула человеческое мировоззрение, так и открытие Н. Бора в XX в. повлияло на мировоззрение людей, признавших континуум (непрерывность) материального и духовного, реального и идеального, внешнего и внутреннего, бытия и сознания. Их взаимосвязь описывается формулой «он во мне — я в нем».

Чтобы это понять, используем модель, в которой идеальное и реальное условно разделено пространством их взаимопроникновения.

Идеальное проникает в реальное: реальное осознается; осознанное реальное остается в идеальном.

Об одних говорят, что они идеалисты, витают в облаках, оторваны от реальной жизни. Других, наоборот, называют реалистами, прагматиками. То и другое — крайности. Нормальным является осознание связи идеального и реального.

Рождаясь индивидом, субъект несет в себе черты индивидуальности, наследственной и постоянно приобретаемой. Попадая в социум (для новорожденного самым первым социумом является мама), субъект приобретает черты личности. Его личностность возрастает по мере полезности социуму, разным его уровням.

Сразу после рождения в нормальной семье улучшается эмоциональная атмосфера, появляется объединяющее начало — забота о маленьком, беспомощном, возникает подобие конкуренции между мамой и папой, мамой и бабушкой и формируется важность, значимость пришедшей в этот мир маленькой личности, которая возрастает по мере взросления, увеличения личностности. В разное время и в разных социумах она будет проявляться по-разному.

Где и когда закладывается человеческое? Безусловно, в эмбрионе, он уже человеческий. И когда говорят, что человек рождается с предрасположенностью к разумности, к мышлению, имеется в виду альтернативность возможностей: либо создаются условия для их развития, либо условия это развитие тормозят, препятствуют ростку человеческого в нас, которое, очевидно, произрастет либо благодаря, либо вопреки.

Мы давно усвоили, что в здоровом теле здоровый дух, пришла пора понять и обратную связь: психическое здоровье обусловливает физическое. Они в непрерывном взаимопроникновении. Если взросло не только тело, но и сознание, то можно говорить о взрослости физической и психической.

Социальная взрослость в самом общем виде следует понимать как собственную ответственность за гармонию отношений себя как личности и социума

Социум как совокупность единичных и коллективных субъектов выстраивает отношения с каждым своим членом на принципах обмена. Одно из первых слов, произносимых ребенком, — «дай».

По мере своего взросления с помощью взрослых он понимает, что за все взятое надо что-то отдать. Он понимает это с помощью родителей, которые учат его говорить спасибо, с помощью своих сверстников, которые на просьбу поиграть с их игрушкой неизменно вопрошают: «А ты мне что дашь?». Чем раньше взрослеющий ребенок поймет, что «беру — даю» находятся в балансе, тем прочнее сформируется понимание категорий совести, долга, чести, являющихся не только «высокой материей», а методологической основой социальных отношений на всех уровнях.

Баланс между «потребляю» и «произвожу» регулируется всеми формами общественного сознания: право (законы), мораль (общественное мнение), религия (заповеди) и т.д. Личность находится в сложных отношениях с социальным пространством. Их анализ требует разделения, расчленения (буквальный смысл слова анализ) его на составные части — уровни: семья, группа, коллектив, общность, общество, мировое сообщество.

Здесь тоже происходит обмен совокупным продуктом: материальным (кто-то приносит деньги), интеллектуальным (кто-то знает, как их лучше потратить, чтобы разрешить проблемы), эмоциональным (кто-то улаживает конфликты, делает все, чтобы все были довольны и в доме царил мир, спокойствие, гармония).

Недооценка одного из этих компонентов, непонимание их равной значимости приводит к конфликтам, что является типичной ситуацией в семьях, где господствует материалистическое мировоззрение, где недооценивается и не присутствует духовность как совокупность эмоционального и интеллектуального.

Каждый в семье — личность

Размер личностности соотносится с размером уважения и обусловлен вкладом, совокупным продуктом (материальным, интеллектуальным, эмоциональным).

С появлением ребенка все становятся добрее, заботливее, в доме устанавливаются отношения любви и спокойствия, и это его вклад в социум под названием семья.

Если в семье появился пенсионер — человек, который не ходит на работу, вкладывает всю свою энергию не в производственный коллектив, а в семью, он достоин уважения и за домашний труд, и за неторопливое общение с внуками и детьми, за тепло, заботу, доброту.

Размер этого уважения должен компенсировать и то, что человек получал ранее вне дома, в производственной и общественной жизни. Кто-то в семье берет на себя решение крупных проблем (а это интеллектуальный продукт), кто-то улаживает мелкие (может, только эмоционально).

В каждой семье это происходит по-своему, главное, чтобы с пониманием, признанием значимости другого, который иной и его вклад иной, но заслуживающий уважения.

Дух в светском понимании, в земном, не запредельном (трансцендентном) — это человеческое начало в каждом из нас, которое динамично: то укрепляется, то ослабевает в зависимости от степени разумности, от веры, надежды, любви, внутренней свободы и самостоятельности.

Человек рождается с предрасположенностью к мышлению, которое в зависимости от условий развивается, становится либо в большей степени репродуктивным, либо продуктивным. Мышление связано с собственными открытиями, которые дают ощущения творца, божественного. В сомнениях, размышлениях, выборе, самоопределении взрослеет дух, формируется субъект, укрепляется человеческое начало.

В описании духовности идут либо путем науки, либо путем религии. Однако история их противостояния, наполненная борьбой и конфликтами, завершается демонстрацией единства их целей. Различение осталось на уровне средств: логика и доказательность — в науке, вера и несомненность — в религии.

В этой связи интересны публикации, научно, доказательно описывающие непротиворечивость религиозных учений, их единообразие и необходимость использования каждым человеком для обеспечения физического и психического здоровья, здоровья тела и духа.

Интересно

Книга практикующего психолога Кэролайн Мисс «Анатомия духа» уникальна по своей убедительности, в ней автор показывает, что объединяет многовековые духовные традиции восточных религий, христианства, иудаизма, и доказывает, что в основе их корреляции — семь уровней духовности, единых по своей сути, по-разному называемых в силу отдаленности их исторических путей становления и развития.

Популяризируя сложные для понимания религиозные установки, автор описывает семь уровней духовности, сформировавшихся в духовных традициях восточных религий как учение о системе чакр, в христианстве — о таинствах, в иудаизме — о качествах Божественной силы — Сефирот.

Многовековая человеческая мудрость проявила единство в выводах об уровнях духовности. К. Мисс, тщательно проанализировав их интерпретацию в разных религиях и обобщив, показала их так.

Первый уровень: «Все Едины» (обеспечивается родовой энергией, биологической семьей).

Второй уровень: «Уважайте друг друга» (обеспечивается партнерскими отношениями «Каждый, кто встречается нам в жизни, играет значительную роль в нашем развитии»).

Третий уровень: «Уважайте себя» (предполагает личную силу, переход в зрелое состояние, умение оценивать свои достижения, здоровое чувство «самости», терпение, ответственность за свои действия).

Четвертый уровень: «Любовь является Божественной силой» (предполагает эмоциональную энергию. «По своей природе мы все являемся сострадательными существами, расцветающими в атмосфере гармонии и спокойствия»).

Пятый уровень: «Подчиняй Личную волю Божественной». «Это подчинение — самое большое, что мы можем сделать, чтобы привнести в свои жизни духовную стабильность. Каждый из нас хоть немного осознает, что мы пришли в этот мир ради какой-то цели, что жизнь идет по определенному Божественному плану».

Шестой уровень: «Ищите только правду» (энергия этого уровня «постоянно заставляет нас оценивать истинность и чистоту наших убеждений», помогает нам «придерживаться правды и принимать решения, последствия которых будут наилучшими для нас самих и для тех, с кем мы взаимодействуем»).

Седьмой уровень: «Живи настоящим моментом». «Подсознательно наш дух стремится к этой священной истине. Она может дать нам вдохновение, которое приведет нас в состояние экстаза. Мы растем — и одновременно исцеляемся — в эти моменты наш дух становится сильнее тела, и тело подчиняется командам духа».

Мы рождаемся, уже зная эти семь священных истин. На самом деле каждый из нас является по сути «биологической копией» этих истин. В детстве национальные и религиозные учения преподают нам различные варианты этих истин. И, даже если нас никто этому не учил, они пробуждаются в нас автоматически — в наших внутренностях, в умах, в чувстве естественного порядка жизни. В процессе возмужания мы постигаем содержание этих истин с возрастающей ясностью и глубиной понимания, и мы развиваем способность расшифровывать их информацию и отвечать на их послания.

Описывая постижение этих истин в процессе взросления, автор подчеркивает, что уровни духовности сопровождают этот процесс у одних так, у других иначе.

Божественному замыслу несвойственно разрешать нашим мыслям жить в прошлом слишком долгое время; такой дисбаланс создает вихри во времени, мешающие нашей способности жить в настоящем и получать духовные указания каждый день.

Незаслуженно заниженная роль сознания в нашем бытие проявляется сегодня как всеобъемлющая неразумность. Стремление ее преодолеть наблюдается как в научной, так и в многочисленной популярной литературе, ориентирующей человека на достижение успеха за счет внутренних ресурсов, внутренней энергии субъектности.

Доктор Р. Шуллер, который называет себя динамичным теологом, соединил психологию и теологию для формирования вдохновляющей, положительной по своей силе веры, сформулировал восемь принципов счастливой жизни:

- Мне нужна помощь — я не могу сделать это один.

- Я действительно страдаю — но все будет хорошо.

- Я останусь спокойным, уравновешенным и буду правильно себя вести.

- Я действительно хочу поступать правильно.

- Я буду относиться к другим так, как я хочу, чтоб относились ко мне.

- Пусть от меня исходит вера.

- Я могу возводить мосты.

- Я могу выбрать счастье — несмотря ни на что.

Другой известный публицист Уэйн Дайер в своей работе «Десять секретов успеха и душевного покоя» предлагает «освоить десять секретов, с помощью которых ваш собственный дух станет путеводителем вашей жизни»:

- Откройте свой ум всему и ни к чему не привязывайтесь.

- Не дайте умолкнуть своей музыке.

- Вы не можете отдать то, чего у вас нет.

- Придите в объятия тишины.

- Избавьтесь от своей личной истории.

- Ум, создающий проблему, не способен ее разрешить. = Оправданных обид не бывает.

- Относитесь к себе так, будто вы уже стали тем, кем хотите быть.

- Дорожите своей божественностью.

- Мудрость отречения от мыслей, которые вас ослабляют.

Отношения понятий «взрослый» и «взрослость» следует рассматривать по аналогии отношений сущности и явления. Взрослый — категория общая, фундаментальная (потому так трудно дается ее определение), взрослость — это свойство, качество, которые проявляются так или иначе.

Они взаимообусловлены и понимание свойств приводит к пониманию категории, а понимание категории распространяется на понимание свойств.

Во всех литературных источниках по образованию взрослых или по крайней мере в большинстве из них делается попытка определить понятие «взрослость». Приведем некоторые из них.

В научном издании авторов Г.А. Ключарева и Е.И. Огарева «Непрерывное образование в условиях трансформации» говорится:

Состояние взрослости характеризуется комплексом биологических и социальных показателей:

- хронологический возраст, наступающий всегда за детством и юностью;

- психофизиологическая зрелость;

- социальная зрелость;

- полная гражданская дееспособность;

- экономическая самостоятельность;

- вовлеченность в сферу профессионального (оплачиваемого) труда.

Последний из признаков включает в себя все предыдущие и потому может рассматриваться как интегральный критерий взрослости.

Интересные попытки определить взрослость даны авторами учебника «Акмеология»

Поскольку взрослость человека очень часто отождествляется с его зрелостью как гражданина, как супруга, как родителя, как специалиста в какой-то конкретной области труда, то некоторые ученые, работающие в сфере акмеологии, заменяют понятие взрослости понятием зрелость, хотя, конечно, эти понятия не эквивалентны.

В настоящее время, к сожалению, не существует единой общепринятой классификации возрастных периодов развития человека. Хотя в различное время предпринимались многочисленные попытки создания возрастной периодизации, результатом этой работы являлось создание не единой классификации, а появление множества различных классификаций.

Развитие личности как субъекта деятельности в период «взрослости», «зрелости» Б.Г. Ананьев характеризовал как фазу онтогенеза, когда человек живет наиболее продуктивной, творческой, профессиональной и социально-активной жизнью.

На своих семинарах по андрагогике мы формируем представления о том, кто же такой взрослый (приводятся ниже), из которых видно, что это список черт, качеств, свойств, а не определение.

Взрослый — это:

- умеющий принимать решения;

- умеющий принимать на себя ответственность;

- имеющий жизненный опыт;

- умеющий убеждать;

- отвечающий за свои слова и действия;

- оценивающий ситуацию и принимающий конкретное решение;

- правильно оценивающий свои возможности;

- отвечающий за результат;

- индивид;

- личность;

- человек, имеющий образование;

- создающий семью;

- достигающий поставленных целей;

- имеющий навыки для определенного качества жизни;

- человек, действующий в соответствии с высшим воздействием;

- действующий осознанно;

- планирующий действие;

- предвидящий результат;

- умеющий разрешить конфликт;

- индивид, достигший определенного культурно-образовательного уровня, навыков, используемых в определенной ситуации;

- способный к самореализации, к общению с людьми и воздействию на них по различным средствам коммуникаций;

- индивид, вступающий в общественные отношения с законом.

Определение категории «взрослый» еще не сложилось.

В формирующих документах по образованию взрослых можно найти следующее:

- Взрослый учащийся — лицо дееспособного возраста, тем или иным образом совмещающее или совмещавшее учебную деятельность с занятостью в сфере оплачиваемого труда.

- Взрослый учащийся — это социально зрелый, в целом сформировавшийся индивид, уже обладающий статусом оплачиваемого работника, полноправного и полнообязанного гражданина, деятельного члена разного рода социальных обязанностей.

- Взрослый учащийся — лицо дееспособного возраста, тем или иным образом совмещающее учебную деятельность со своим участием в сфере оплачиваемого труда.

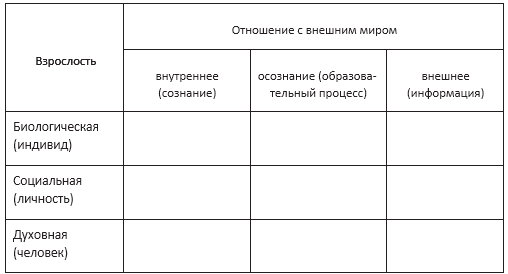

Их множественность и неоднозначность требуют дальнейшего осмысления и анализа. За основу анализа можно взять очевидный посыл о том, что взрослый — субъект взаимодействия с окружающим миром, который природа («био»), общество («социо») и духовное пространство («дух»).

Так что же значит «взрослый»? Значение содержит представления, понятия, определения. Определить — значит ограничить. Определения претендуют на объективность, которая относительна, только здесь и сейчас можно принять определения как завершенное знание.

Не исключено, что спустя какое-то время или где-то в другом месте вскроются новые факты, появится новая информация, которая потребует изменения принятого определения. И его относительность станет очевидной.

На пути к определению важно поработать с пониманием, которое находится во взаимосвязи, взаимовлиянии, взаимопроникновении с представлениями и определениями, т.е., поработав с понятием, пониманием: мы приблизимся к объективному определению (табл. 2).

- индивид — особенный вид, природное существо, субъект природосообразной деятельности;

- личность — субъект социальных отношений и социально значимой деятельности;

- человек — субъект духовной жизни.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)